|

|

A寝台下段です。このベッドの上が自分の占有空間の全てですが、幅が93センチあるのでゆったりとしていて見た目ほど窮屈な感じはしません。座席を展開した寝台上には適度な柔らかさのマットが敷かれていて、寝心地はなかなかのものです。流石はA寝台、窓にはレースと遮光の2枚のカーテンが付き、ブラインド1枚のB寝台とは差があります。これだけでも随分と印象が良くなりますね。 |

|

ベッドの長さは193センチ。必要十分な長さです。足下側の仕切り壁には、座席の背ずりを跳ね上げた棚があります。その下のハンガーフックは低すぎて使えませんが、窓の横にも一つあるのでそちらを使えばOKです。 ちなみに喫煙席と同じく、窓と寝台のカーテンに柄が入っているのがオロネ24 103で無地は102です。 |

|

カーテンを開ければ1180mm×864mmの大きな窓を独り占めできます。個室寝台には敵いませんが、窓際のテーブルも使用できるので、棚も何もない上段に比べると設備はそれなりに充実しています。テーブルの両脇には喫煙席と同様、昼間の座席利用時用の灰皿が付いていましたが撤去され、取り付けねじと「寝台使用時は禁煙」のプレートが残るのみ。 今回、十数年ぶりに開放A寝台に乗りましたが、思ったよりも居心地が良く、開放B寝台に比べると雲泥の差でした。(寝台料金が1万円もするんですから当たり前といっては当たり前ですけど)個人的には個室タイプのB寝台よりも、寝心地はずっと良かったです。 |

|

頭側の仕切り壁には読書灯、鏡が備わります。その間にあった小物入れはいつの間にやら撤去されています。 |

|

読書灯はB寝台の物とはデザインだけでなく機能も異なり、常夜灯も点灯可能です。読書灯の横のねじは撤去された小物入れがあった跡。 |

|

寝台内の小鏡。随分と低い位置に付いています。寝ながら使う事を想定してたんでしょうか。 |

|

開放形A寝台のアメニティグッズ。記念に?持ち帰りができるのはスリッパだけです。 |

|

寝台に横になるとこんな感じです。このA寝台下段の難点は、通路側カーテンの上部から、光が漏れてくることです。上段に人がいてカーテンを閉めていれば問題ないんですけれど、リニューアルされたB寝台の様に遮光カバーを付けておいて欲しいところ。 |

|

こちらは上段です。寝台の幅は88センチと下段とそれほど差はありませんが、高さが20センチほど低く、また屋根カーブがあるので少々圧迫感があります。前述の通り上段にはテーブルや棚が一切無いので、荷物の置き場にはちょっと困りますね。小物なら寝台と壁との隙間に置けそうですが…。枕元にはシャッターの付いた小窓が備わり、寝ながら外を眺めるには丁度良い位置でしょうか。それにしても、下段との設備にこれだけ差があって1000円安いだけと言うのはちょっと悲しいですね。 |

|

|

|

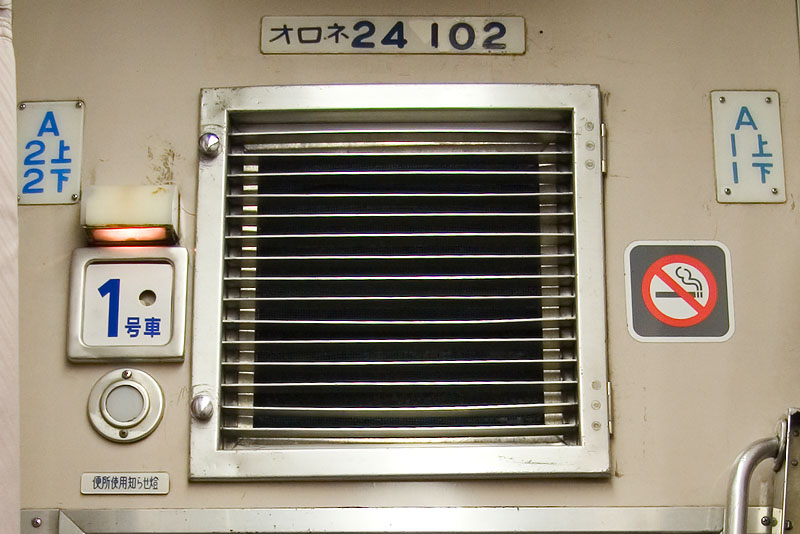

号車札は白熱灯でライトアップされていて、消灯時でも何号車か確認できるようになっています。もっともロネが1両だけではあまり意味が無いと思いますが、かつての夜行列車全盛時代にロネを何両も連ねた列車では必要な設備だったんでしょうね。実際には14系や24系ではそんな機会はほとんど無かったでしょう。(「あけぼの」くらい?) 号車札の下には国鉄形お馴染みの「便所使用知らせ燈」。この機能が初めて搭載されたのは確か60系綱体化客車からだったように思います。それにしてもストレートなこのネーミング。戦後間もない登場時ならともかく、その後の車両に取り付ける際に、もう少し何とかならんかったんでしょうかね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

午前2時45分。貨物列車の待避で深夜の浜松に運転停車。駅も街もひっそりと静まりかえっています。この独特の雰囲気は夜行列車ならではのものですね。 夜行に乗っていて不思議なのは、なぜか停まったときに目が覚めるんですよね。急に周りが静かになるからなんでしょうか…。最近は引き出しのショックで目覚める事も多いかも知れませんが、本来客車の場合は引き出しがうまいと、何のショックも音も無く動き始めるもんなんですけどね。今はそういう職人技は失われてしまったようです。・゚・(ノД`)・゚・ |

|

オロネの寝室内も皆さん寝静まり、車内にはジョイント音が子守歌のように響きます。 (オロネ24 102の後位から前位を臨む) |

|

足下を照らすフットライト。生まれてから今まで、どれだけの人の足下を照らしてきたのでしょう。 |

|

5時40分、夜明け前の米原に到着。ホームには動き始めたばかりの普通電車を待つ人の姿も見られます。 サウンド再生:おはよう放送(101レ「銀河」 オロネ24 103車内) |

|

|

|

東の空が白んできました。車内で迎える朝の光景は、いつになく新鮮に感じます。 石山駅手前の瀬田川を渡る。もうすぐ大津到着です。 |

|

6時43分。定刻に京都到着。この日は日曜日。駅はまだ眠りから覚めていないようです。ここまで来れば終点の大阪はもうすぐです。 サウンド再生:大阪駅到着案内〜大阪(101レ「銀河」 オロネ24 103車内) |

|

定刻7時18分に大阪到着。ほとんど眠っていなかったのでちょっと頭がぼーっとしますが、冬の朝の清々しい空気が目を覚まさせてくれます。 お世話になったオロネ24の外観。乗ってみればやはりB寝台とは防音などに段違いの差があり、A寝台の面目躍如たるものがありました。「銀河」の廃止で残る客車の開放A寝台は「日本海」用のみになってしまいました。今度はじっくりとそちらにも乗ってみたいところです。 |

|

終点大阪駅に佇む「銀河」。12両編成時代を知る者としては、通常期に7両と言うこの姿はやはり寂しいところです。 機関車が東、客車が西、列車自体は東海を含めてJR3社に跨って運転された「銀河」。列車は消えてしまいますが、この様なJR各社の協力体制がいつまでも続くことを願いたいものです。 サウンド再生:大阪駅より回送発車 |

|

今度は大阪からの上りの姿を少しだけ紹介します。 大阪駅第5ホームの列車案内表示。寝台列車のみ見事に並んでいます。こんな表示もいつまで見られるやら…。 サウンド再生:大阪駅10番線に「銀河」入線 |

|

本日のお供はおでこにクーラーを載せたEF65 1106号機。スノウプラウが精悍です。つらら切りの付いたPFにはこれが無いとやはり締まりません。実際、この日は関ヶ原付近の雪が激しかったのでスノウプラウが役に立ったのでは? 上りは大阪駅への入線が発車の10分ほど前と、東京に比べると慌ただしい旅立ちです。 サウンド再生:大阪発車 車内放送(102レ「銀河」 オハネフ25 132車内) |

|

|

|

闇を切り裂いて力強く進む1106号機。その車体に「銀河」のマークが幻のように映っています。 サウンド再生:おはよう放送(102レ「銀河」 オハネフ25 132車内) |

|

サウンド再生:東京到着案内(102レ「銀河」 オハネフ25 132車内) 終点、東京。テールライトと電照マークのライトが消され、何となく疲れた表情のオハネフ25 100番台。牽引してきたPFは既に編成から切り離されています。こちらも帯がシールに変更されています。塗装工程の省略の為のステンレス帯も、取り付け部の腐食でかえって手が掛かるようになったんでしょうね。 今回の「銀河」の廃止で、かつてブルトレの代名詞だったEF65PFと24系25形の姿が東京駅から消えたことは、ブルトレの時代が完全に過ぎ去ったことを実感させるものとなりました。残された「富士・はやぶさ」が少しでも長く走り続けてくれることを願うばかりです。 次は、少しですが20系化以後の「銀河」の姿を少しですがご紹介したいと思います。 その4へ |

●Back ●Next ●特集トップ